評価:☆☆☆☆

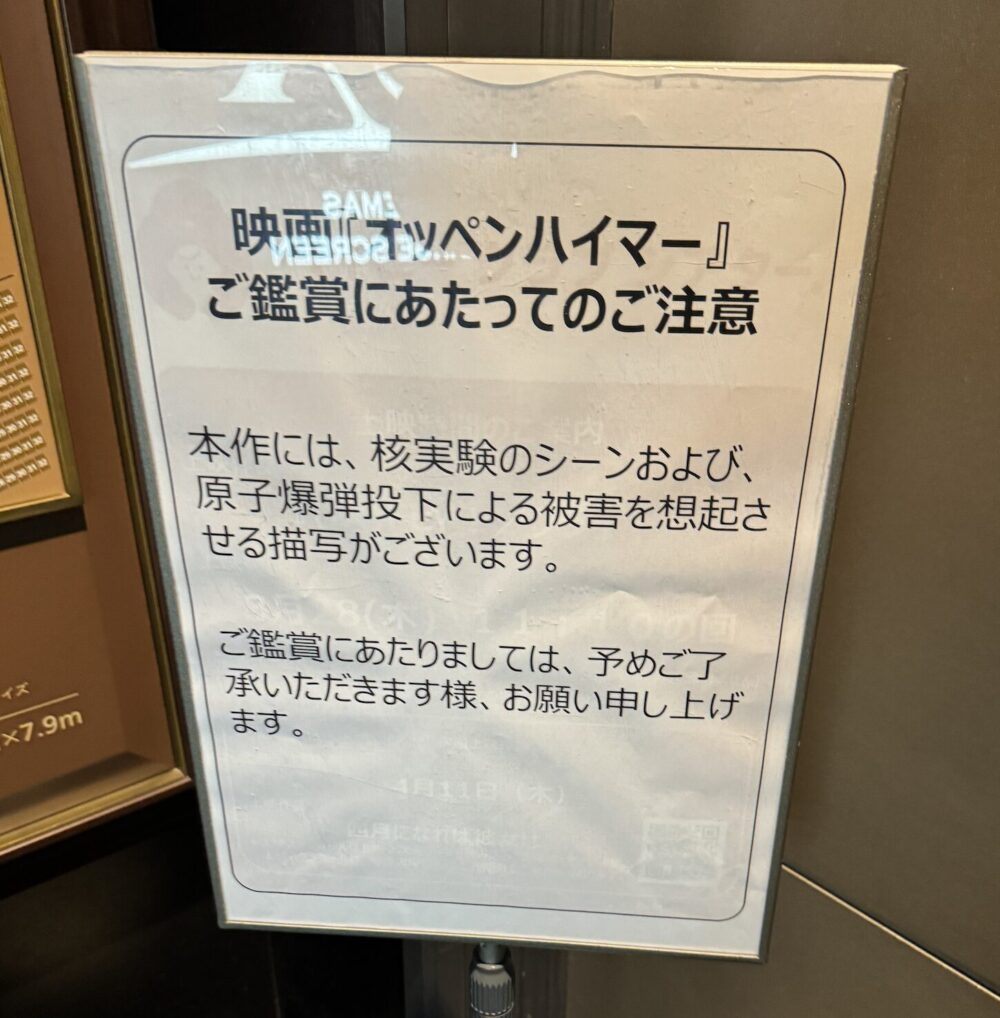

アメリカでは昨年の7月に公開されていて、日本公開は遅れに遅れて、アカデミー賞の作品賞受賞の後の24年3月になったのですが、色々な理由があったのだろうと思います。まず、昨年、映画『バービー』の関係者による原爆関連の不謹慎な発言があり、原爆の父と呼ばれているオッペンハイマーをテーマにした映画を公開することは日本の配給会社にはリスクがあったのだと思います。

リスクだけではなく、円安の影響と3時間という尺の長さもあったかもしれない。そもそも、この映画の買付金が高額な上に、昨今の円安でさらに高額化したのだろうと思います。また、3時間の映画となると、おそらく1日に3回の上映が限界かと思います。原爆がテーマなだけに、リスクもあり、アカデミー賞の作品賞を受賞して、広島・長崎での先行の試写会を行い、ようやく日本での公開になったのだろうと思います。

僕が観た限りの個人的な感想ですが、本作は本質的には反核思想があるように感じました。映画の冒頭で、人類に火を与えたために罰せられた神プロメテウスのギリシャ神話から始まるので、贖罪がテーマなのかと思われましたが、オッペンハイマーの贖罪意識が曖昧なのは、映画以前に、現実の彼に贖罪意識があったのか分からない。

「オッペンハイマー」というタイトルから、被爆国の日本としては、オッペンハイマーが天才的な科学者で、核を人類にもたらした英雄として描かれる心配があったのかもしれませんが、映画で描かれているオッペンハイマーは学生時代からダメな人間で、女にだらしなく、問題の多い人物として描かれています。僕には量子力学の知識がないためかもしれませんが、本作のオッペンハイマーは科学者としてよりは、マネージャーとして描かれているようでした。

映画は戦後のオッペンハイマーにソ連のスパイ容疑のかかった聴聞会から始まります。この聴聞会と回想シーンとしてのオッペンハイマーの過去のエピソードに行き来するカラーパートと原子力委員会委員長のルイス・ストローズの公聴会のモノクロパートでストーリーは展開されます。マンハッタン計画自体がソ連のスパイに筒抜けで、映画はスパイなどが技術情報を漏らさなければ、ソ連は核開発はできなかった、または米国はソ連に先んじて水爆を開発しなければいけない(ストローズ)、と言う意見と、ソ連は人的にも資源的にもリソースが豊富なので、米国が水爆を開発したらソ連も必ず開発をするので、水爆の開発には反対(オッペンハイマー)と言う意見が作中で対立しています。ストローズの意見の方が強く、オッペンハイマーの意見は弱く感じるので、バランスが悪かったと思います。

共産党員が身近なところに浸透していくところにはリアリティがあり、オッペンハイマーは党員ではなく、かつ合衆国への忠誠心も健全であったようですが、周辺に共産党員が多く、党員とかなり親密な関係を築いていきます。実際、このような状況で情報が筒抜けになったのだろうと、妙に説得力があります。

モノクロパートの原子力委員会委員長のルイス・ストローズの公聴会に関しては、予備知識なしでは、よく分からないところです。ストローズは原爆の次の水爆の推進者で、オッペンハイマーは水爆のい開発には反対していて、対立しているのが分かるのですが、モノクロにしている意図はなんの説明もないので、「?」が付き纏います。後になって考えてみると、オッペンハイマーが公職を追放されて、冷戦へと進んだ世界がモノクロといったところでしょうか?

映像としては、非常に臨場感があり、特に公聴会の回想シーンはオッペンハイマーの関係者として体験しているような気になってくるほどのもので、これだけも価値の高い映画だったと思います。ただし、公聴会に裸の愛人が出現するなど、脚色が過剰すぎるところが多く、あからさまシーンは妄想シーンだと分かるのでまだ良いんですが、妄想なのか現実なのか分からないところもあったと思うので、この辺りは好き嫌いが分かれるところかと思います。

また、本作は核爆発(キノコ雲)を直接描いていなかったと記憶しています。世界で初の核実験のトリニティ実験も数キロメートル離れた古屋から観察しているシーンとして描いています。最初に光が届いて、その後に轟音が届き、最後に爆風といった順番だっと思いますが、非常にリアリティがある。広島・長崎の惨禍についても直接描かず、オッペンハイマーが報告会のような会議に出席している様子だけを描くに留まっています。原爆の惨禍を直視すれば、人間としては贖罪意識が芽生えてしまうが、どこまで個人に責任があるか、アメリカ人としては贖罪意識は持てないといった葛藤を描くともっと良かったんじゃないでしょうか。